目標を決めて逆算! 幼児から中高生まで“通い続けたくなる”英語教室とは

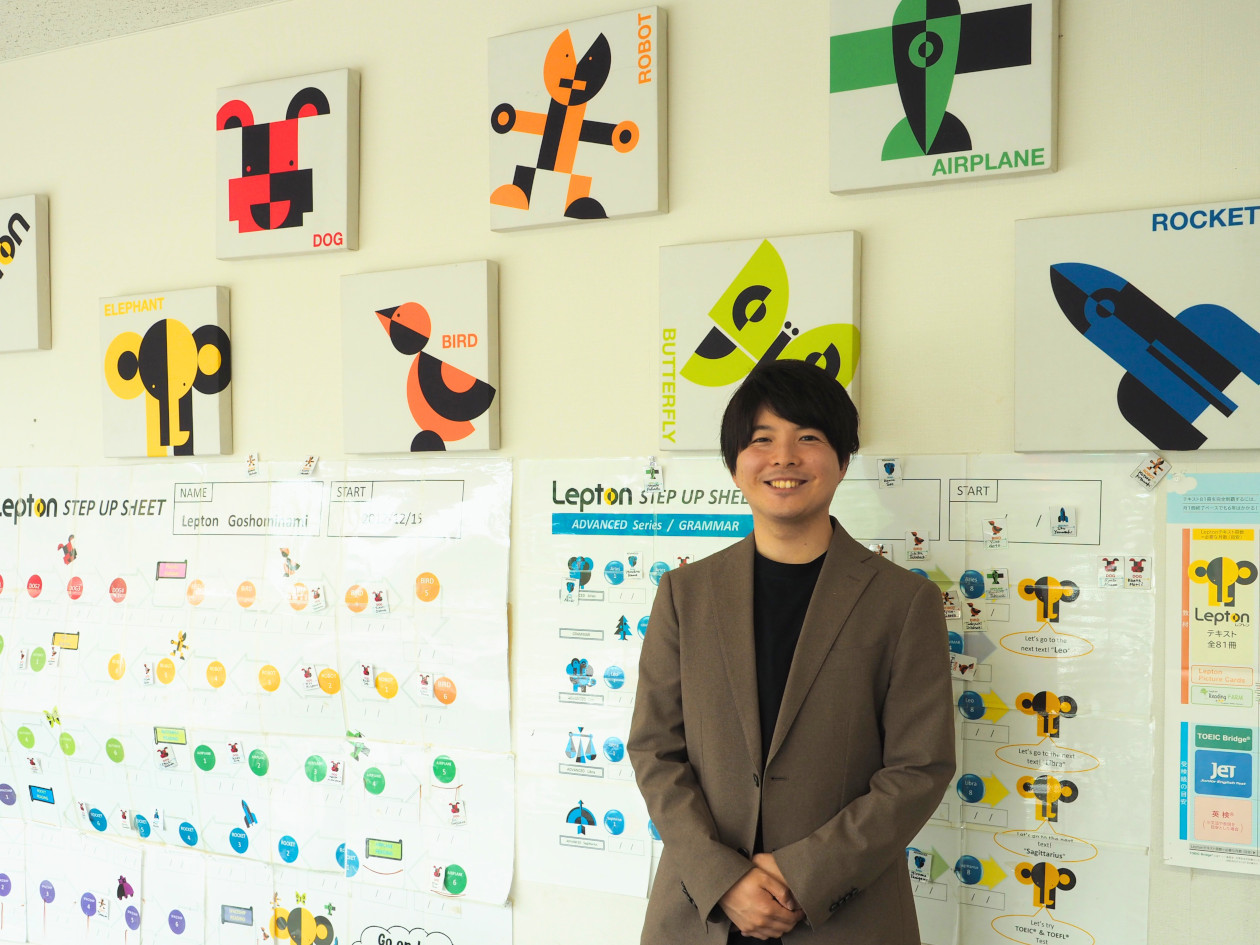

芦田 希新様

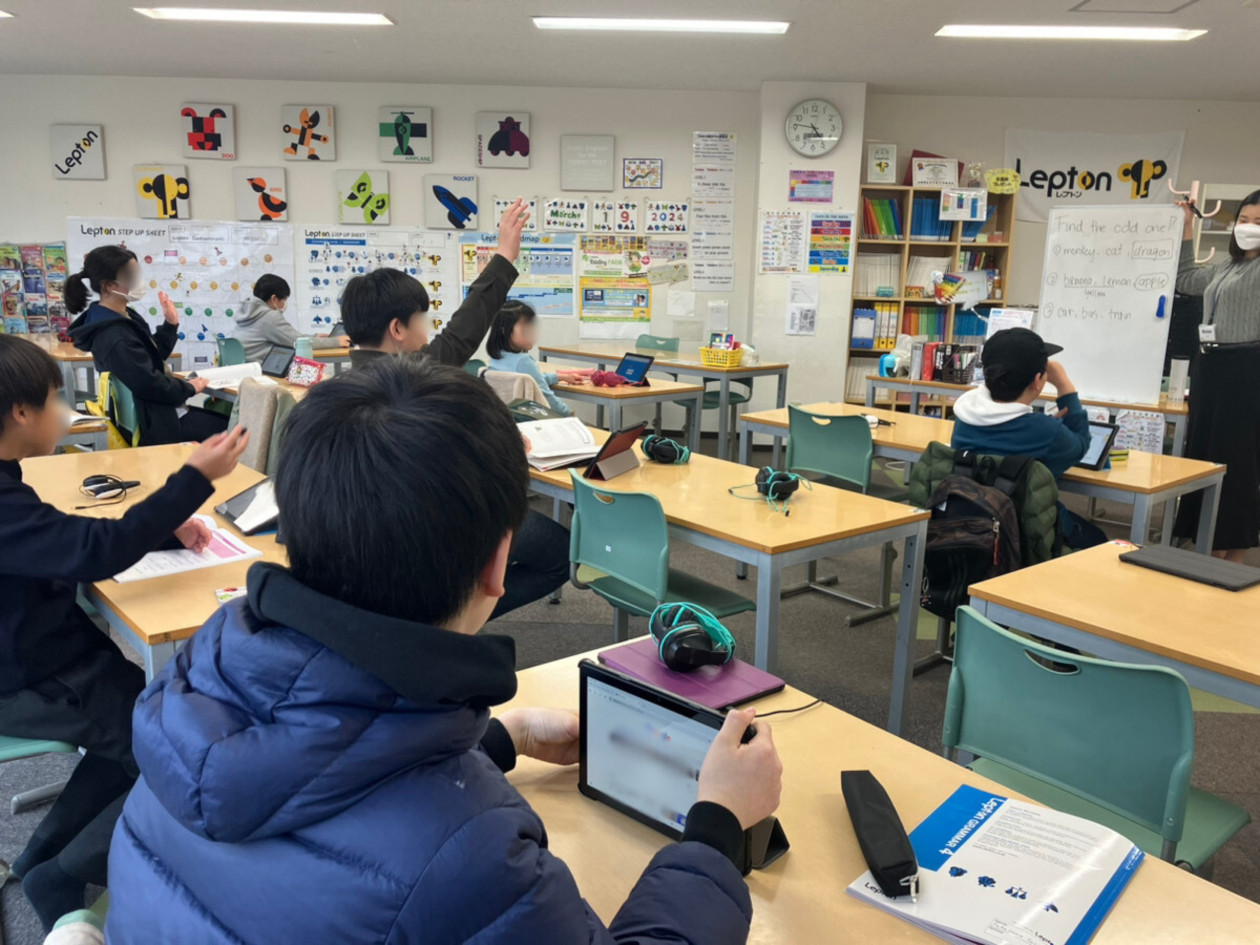

京都府京都市、地下鉄丸太町駅より徒歩1分に位置する子ども英語教室「Lepton御所南教室」。今回は、個別指導塾での経験を活かしつつ、英語教室ならではの取り組みを進める教室長の芦田希新先生にお話を伺いました。幼児から高校生まで、幅広い年代の子どもたちが集まる御所南教室の特長と今後の取り組みとは。

保護者・生徒とすり合わせながら決める「目標設定」

―― 御所南教室の特長を教えてください。

私自身が意識して取り組んでいることとしては、生徒それぞれに合わせた目標設定をすることです。入会時の保護者様との面談で、必ずどこを目指したいのか、聞き取りをしています。

京都というエリアの特色もあり、英語の資格を取るにしても、学校の成績を上げるにしても、最終的には高校受験や大学受験に収束されていくことが多いです。将来の目標を明確にし、そこから逆算して「今の時期にどこまで進んでいるといいのか」「レプトンでは、いつまでにここを目指しましょう」などとご説明することで、レプトンに通う意義を実感していただけるよう心がけています。

―― 受講していく中で、目標が変わっていくこともありますか。

もちろんあります。保護者様とは、年に2回の保護者面談で目標のすり合わせをしつつ、同時に、生徒が今どんな思いで通ってくれているのかを必ず確認するようにしています。

目標を決めて逆算する考え方や、それを保護者様や生徒にどう伝えるのかは、塾講師をしていたときの経験が活かせていますね。

―― 生徒たちも明確に目標を理解されているんですね。

中高生は受験などへの意識をしっかり持っていますし、小学校高学年ぐらいのお子さんでも、こちらが驚かされるほど進んだ思考を持っているなと、個人的には感じています。将来何になりたいか、そのためには英語が必要であるとか、目標のためには嫌なことでもしないといけないとか、そういったことをちゃんと理解している生徒が多いですね。

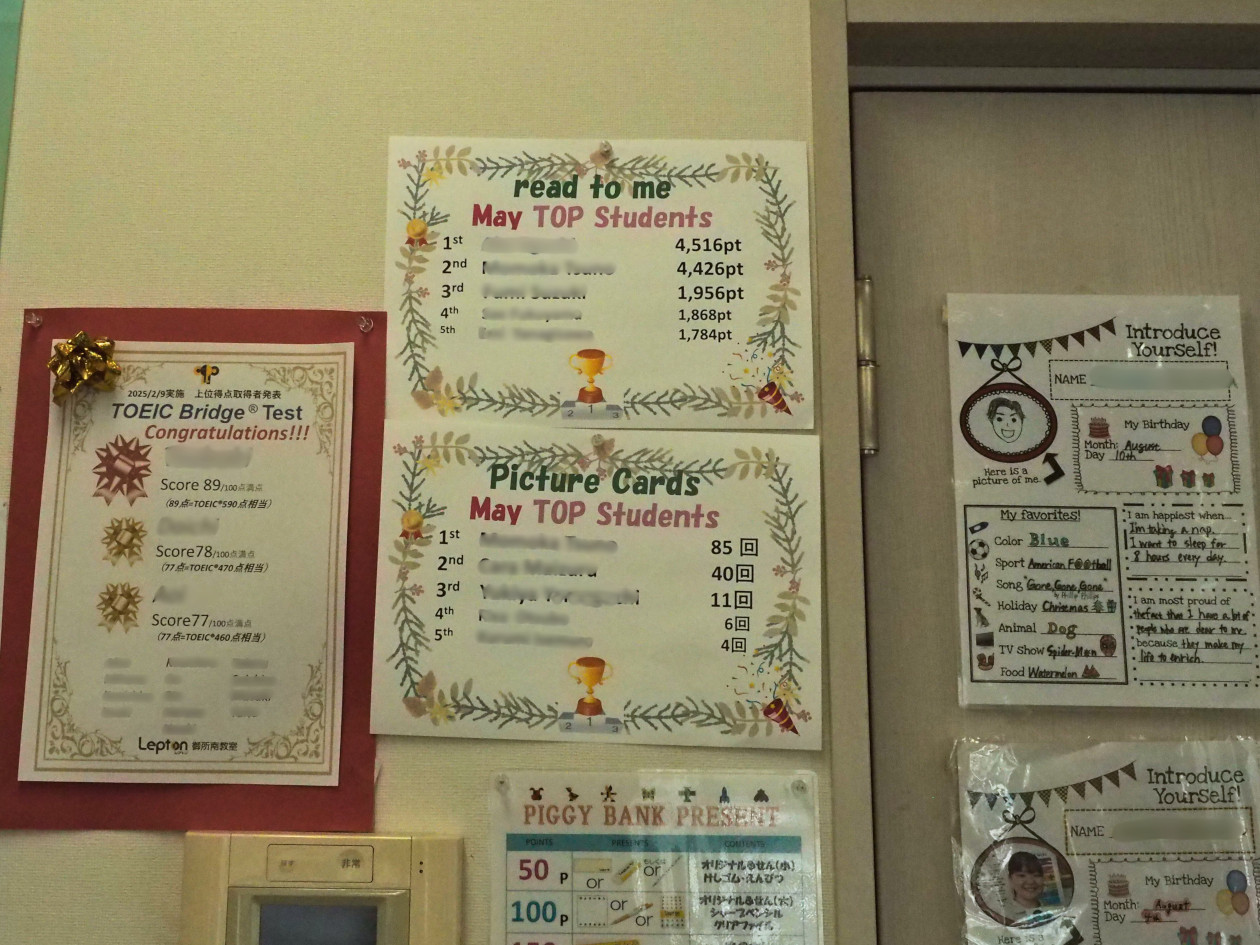

とはいえ、低学年には将来の目標はまだ難しいですから、もっと近い目標を持てるよう工夫しています。たとえば「Lepton Picture Cards(※1)」と「read to me(※2)」の月間ランキングを掲示して、1位になるとレプトンのシール(※3)を15枚もらえて、オリジナルグッズと交換もできる。自然と競争心が芽生えることで、続けていく活力になっているのだと思います。

※read to me:多読・多聴・eラーニングの自立学習オンライン教材。約40ジャンル、1,200冊の本が読み放題で、興味やレベルに合わせて選ぶことができる

※PIGGY BANK:レプトンオリジナルのシール台帳で、シールを貯めるとオリジナルグッズなどと交換できる

一人ひとりに合ったハードル設定で、TOEIC®に挑戦する生徒も

―― 生徒とのコミュニケーションで意識されていることはありますか。

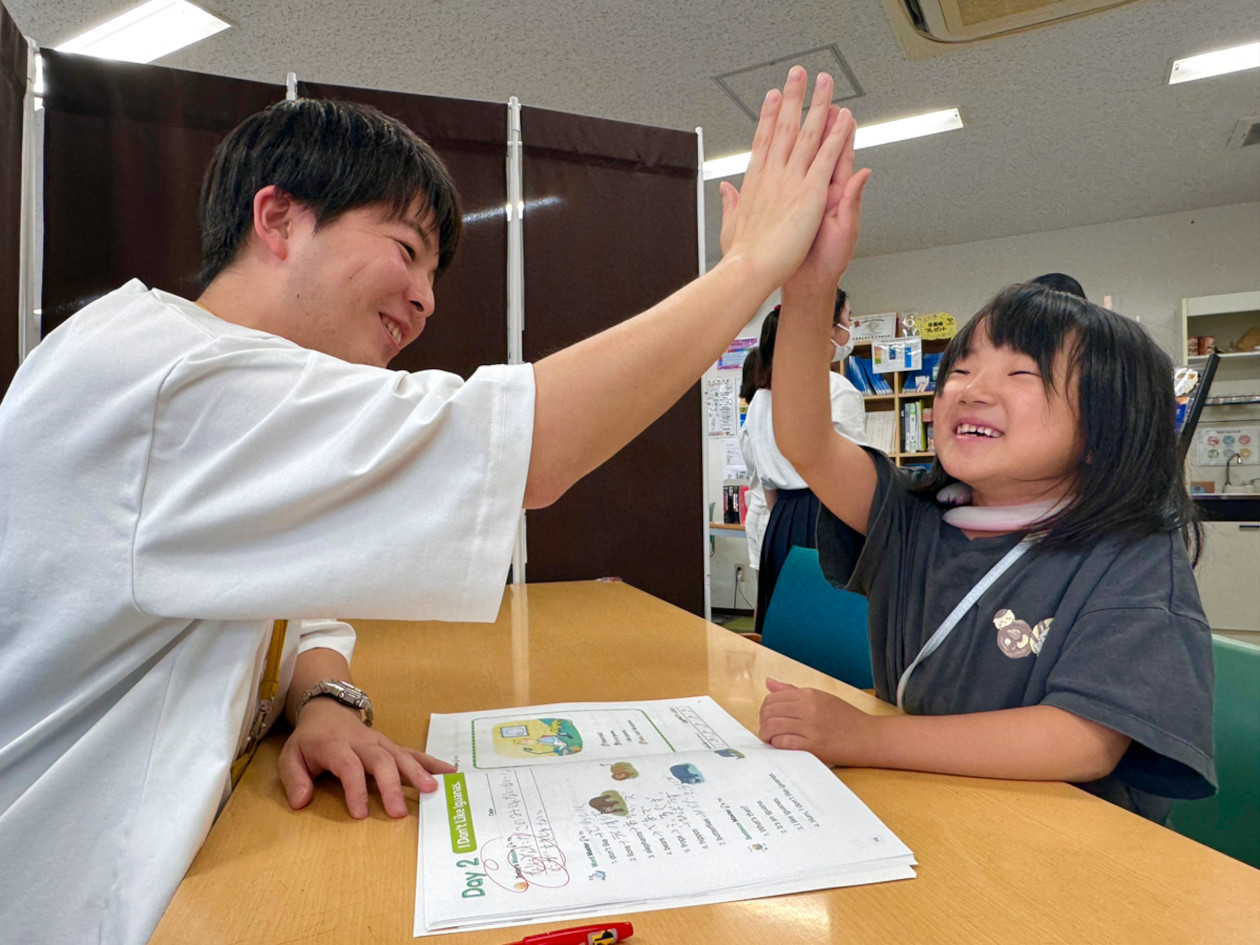

レッスン中、1日に1回は必ず生徒の名前を呼んで、声をかけるようにしています。英語のことだけではなく、教室に来る前にどんなことがあったとか、日常会話も交えて話をしながら、その日の生徒の調子を確認しています。

また、これはチューターたちとも共有していることですが、「この年齢だからここまで」など自分の価値観で生徒のハードルを決めない。レプトンは自立学習型なので、自分のペースで学習できるのが特長です。その日の調子によって、進められる日もあれば、逆に無理だなというときもありますよね。生徒一人ひとりに合わせてハードルを調整しながらレッスンを進めていく、そうした柔軟性を大切にしています。

―― なかでも印象的な生徒さんはいらっしゃいますか。

中学1年生で英検®2級に合格し、TOEIC Bridge®でも高得点を取得したTさん(現在は中学3年生)は、行きたい大学や、将来やりたいことを明確に持っていて、同時に、英語が好きで、「もっと使えるようになりたい」「もっと話したい」という気持ちもあるので、将来の目標と自分の好きなことが、しっかり重なっているのが理想的だなと思います。もともと本を読むことが好きなことも、英語力の伸びに大きく影響していると感じています。

―― 「読解力」ということでしょうか。

はい。今年4月から、読解力を鍛える意味で、英語の多読・多聴のオンライン教材read to meをレッスンと平行して取り入れたのですが、読むのを嫌がる生徒が多いなかで、Tさんは活字に抵抗がない分、どんどん先に進めることができています。先日、TOEIC®にも挑戦して、500点台後半のスコアを取得していました。

―― それは、すばらしいですね。

ビジネス英語が多いTOEIC®でそれだけの成果が出せたということは、究極、単語を知らなくても、聞く・読む力を使って意味を推察しながら解けているということですから、力がついているんだなと思いますね。加えて、親御さんもお子さんをほめて認めてあげる姿勢があることで、Tさんのやる気につながっているのだと思います。

―― 先生ご自身は、生徒をほめるときに意識していることはありますか。

“誰にほめてもらうか”が大切だと思っています。レッスン中に生徒をほめるのはもちろんですが、たとえば事務的なご連絡で保護者の方とお話した際に、「今日、こんなことを頑張っていましたよ」「レッスンでここまでできましたよ」とお子さまの様子をお伝えして、「ご自宅でもほめてあげてください」とひと言つけ加えるようにしています。普段は照れて言えないことも多いと思いますので、“先生が言っていた”がきっかけになればと考えています。子どもにとっては、親御さんにほめてもらえるのが一番うれしいですから。

幼児・低学年でも安心して取り組める自立学習型レッスン

―― 自ら学ぶ自立学習形式をとっているにも関わらず、幼児や小学校低学年の生徒さんも多いと伺いました。

御所南教室では、幼児からお預かりしています。受け入れやすい理由の1つとしては、CDプレーヤーからタブレットに変更したことで、視覚的に小さなお子さまでもわかりやすくなったこと。加えて、自立学習というハードルを、幼児や小学校低学年のお子さまに関してはできるだけ低く設けるようにしています。

―― 具体的にどういった取り組みをされているのでしょうか。

たとえば5歳、6歳のお子さまだと、集中はできても、その時間がとても短い。だからといって「1時間集中できないから通えない」となってしまうのはもったいないですよね。その場合は、レッスンを短い時間で区切って休憩を多く挟んだり、慣れるまでは私がつきっきりでレッスンすることもあります。

そうしているうちに、いずれ1人でできるようになっていくんです。これはここ数年の実績を通して確信を持てたことでもありますが、この時期の子どもは、半年や1年でぐんと成長します。最初にていねいに対応すると、小さな成功体験を積み上げて自ら取り組むようになってくれるんですね。ですから、自立学習に不安を感じていらっしゃる方も、立ったり座ったりをくり返す程度であれば、私は大丈夫だと思っていますので、まずは体験にお越しいただきたいです。

教室全体の方向性はチューターたちとも共有

―― 教室運営にあたって、チューター(先生)の方々と意識していることはありますか。

チューターのみなさんとは年に3回ミーティングを開いています。生徒への接し方についての考えを共有したり、教室運営をスムーズにするために何をすべきか話し合ったり、先ほどお話したread to meの導入も、チューターのみなさんにアイデアをもらいながら固めるなど、つねに同じ方向に向かって取り組める状態をつくっています。

―― どういった経緯でチューターになられた方が多いのでしょうか。

実は、私が着任してから入った方は全員、在籍しているチューターの紹介なんです。レプトンに通っていた元生徒や、大学生のお子さんと親子でチューターをしてくださっている方もいます。教室の雰囲気やレプトンについてわかってくれているので、意思疎通のずれがなく、とてもありがたいですね。みなさん質の高いレッスンをしてくれていて、生徒にとってもいい環境がつくれていると思います。

イベントや英語検定の取り組みで、通い続けたくなる教室に

―― レッスン以外に、教室独自で取り組んでいることはありますか。

英語教室は、子どもたちに楽しんで通ってもらうことが重要なので、さまざまなイベントも企画しています。世界の文化を知ってほしいという思いから「世界のお祭りを体験する」をテーマに、4月のイースターパーティーや、変わりどころだと、メキシコのピニャータをつくったり、イタリアのチーズ転がし祭りからインスピレーションを得て、みんなでチーズのマグネットをつくったり。共通して大切だと思っているのは、何か1つお土産を持って帰ってもらうこと。受講生以外のお友達やご兄弟姉妹も参加可能なので、中長期的に見たときに、イベントから半年、1年後に参加者の方からご連絡がくることもあります。それが直接の理由ではなかったとしても、レプトンを思い出してもらうきっかけになればと思っています。

―― 今後、取り組んでいきたいことはありますか。

read to meを導入して、先日、初めてのJET(※)の試験がありました。リスニングに比べると、リーディングのスコアが伸び悩んでいたのが課題でしたので、どんな結果になるのか少し期待しているところです。もちろん、最初からいい結果が出るとは限りませんが、「読む」「書く」は、とにかく量が大切。質よりも、いかに早く読みきれるかで検定試験や受験の結果が変わってきますので、今後も力を入れていきたいです。

また、大きな枠組みでいうと、マンネリ化しないような工夫が必要だと感じています。たとえば、JETだけでなく、英検®や学校の成績など、学習の成果を教室に貼り出したり。そのためには、検定の受検自体をさらに促進する必要があるので、年間の受検計画を立てることも考えています。受講期間が長くなるほど「なんとなく通っている」という生徒も出てきますので、生徒にとって少しでも楽しく、また成功体験を積み重ねる機会を増やしていきたいです。

※JET(ジュニア・イングリッシュ・テスト):小中学生のためのコミュニケーション英語能力テスト最後に

「ほかの教室の事例を伺っていると、学べることはまだまだあると思っています」と芦田先生。新しい教材や仕組みを柔軟に取り入れるその姿勢が、飽きずに通い続けられる教室づくりにつながっているように感じました。

一方で、生徒とのコミュニケーションについては、「こればっかりはスマートにできる方法はないです」とひと言。一人ひとりに声をかける、つきっきりでサポートする ―― そうした細やかなケアと地道な努力の積み重ねによって、保護者や生徒との信頼を築いているのだろうと思います。

今後も、そんな芦田先生の取り組みを通して、レプトンで楽しく英語を学習し、成果を実感する生徒さんがますます増えていくことを期待しています。

住所:京都府京都市中京区烏丸通丸太町下ル大倉町201 パレスサイドビル3F

アクセス:地下鉄「丸太町駅」から徒歩1分

電話番号:075-283-0505